2025.02.07

千葉の開発がかっこいい 里山体験とまちづくりから地域循環を考えるSDPツアー / 前編 里山の視点

ライター:高柳 圭

2024年8月5、6日の2日間にわたり開催された「SDPツアー」。この取り組みは、空間づくりにおける事業領域や、デザイン手法、課題解決の視点など、さまざまな方向から社会関係資本を広げる「Social Design Port」の活動の一環として実施されています。

今回は、「千葉の開発がかっこいい 〜里山体験とまちづくりから地域循環を考えるツアー」をテーマに、里山を維持しその価値を発信しようとする試みや、地元に根ざした企業の街づくりの現場を巡りました。

前編は、里山の視点をレポートします。

2024年8月5、6日の2日間にわたり開催された「SDPツアー」。この取り組みは、空間づくりにおける事業領域や、デザイン手法、課題解決の視点など、さまざまな方向から社会関係資本を広げる「Social Design Port」の活動の一環として実施されています。今回は、「千葉の開発がかっこいい 〜里山体験とまちづくりから地域循環を考えるツアー」をテーマに、里山を維持しその価値を発信しようとする試みや、地元に根ざした企業の街づくりの現場を巡りました。前編では、里山を維持しその価値を発信しようとする試みをレポートします。

ツアーの工程

【1日目 里山の視点】

「再生と変革をつづける1000年里山」 一般社団法人小さな地球

「感じの良い暮らしと社会」の実験場 株式会社良品計画

「耕作放棄地を公園であり農園に」 株式会社苗目

【2日目 都市の視点】

「地域に密着しながら企業の価値を高めていく」 株式会社ZOZO

「街と人の個性を育む都市開発」 株式会社拓匠開発

「施主と地域に寄り添うデザイン手法」 株式会社シロアナ

里山と都市の関係を生み出し、新しい持続可能な社会の在り方を発信する「小さな地球」

千葉県鴨川市の小さな村・釜沼集落には、棚田と森の豊かな緑と茅葺きの古民家が点在する美しい景観が広がっています。1000年以上にわたってこの山間部で続いてきた営みは、時代の流れとともに、昔ながらの循環のあり方を維持するのが難しくなっています。一方で、この土地で里山を起点とした持続可能な社会づくりに取り組んでいるのが、1999年に移住をした林良 樹さんと、同氏が代表理事を務める「一般社団法人 小さな地球」です。

ツアーでは、「小さな地球」が運営する宿となっている古民家や、都市部からオーナーを募る棚田オーナー制度によって運用されている棚田などを見学しました。

自身の人生の紆余曲折を経て、この土地の美しさに出会った林さん。当初は、里山の再構築という視点ではなく、林さんの人生のための第一歩として移住を決め、農家の暮らしを学びながら、少しずつ集落との関係を築いていきました。そのなかで、この集落の風景や自然と人との循環する形が、魅力のある未来をつくることにつながるのではないかと考え、周囲を巻き込みながら発信をしていくための取り組みを始めます。「この集落には、日本の原風景ともいうべき自然と人の暮らしが残っています。それは、無理矢理に人が作り出したものではなく、自然に寄り添いながら、人と人、里山と人が支え合ってデザインされてきた美しい在り方を感じさせるものです」と話す林さん。農家としての生活を送る傍ら、都市と里山をつなげるための活動を始め、都市の人々や企業、教育機関、NPOと協力しながら、この場所を「首都圏4000万人の地縁血縁を超えた“ふるさと”」にするべく取り組んできました。

2019年には、台風により集落が被災し、古民家の茅葺き屋根のトタンが飛ばされ、窓が割れるといった被害が発生。その影響で、3つの民家が空き家となってしまいます。「すでに世帯がとても少なくなっている状態で、このまま、この集落の里山文化をなくしてはならないという思いから、小さな地球を立ち上げました」と林さん。これまで築いてきた関係人口からの寄付により、元村長の古民家などを山とまとめて共同購入し、個人ではなくコミュニティで日本の原風景を引き継ぐための仕組みづくりをスタートしました。同法人では、古民家の茅葺き屋根の再生、リノベーションして泊まれる場所とした他、里山の自然を感じるタイニーハウスビレッジやフードフォレストづくり、集落全体で行う子どもたちを教育する場づくりなど、さまざまなプロジェクトを進めています。

林さんは、「これらのプロジェクトは、賛同する多くの人たちの協力によって成り立っています。そして、それはこの集落に関係する人、ひとりひとりの力が、新しい里山と都市の在り方を変えていくということでもあります。1000年続く里山の文化、自然の資源に、今の私達の知恵や技術を組み合わせることで、本当の意味で持続可能な、新しい社会のかたちを発信していきたいですね」と語ってくれました。

“感じの良い暮らしと社会”づくりの実験場となる「里のMUJI みんなみの里」

無印良品を展開する良品計画は、2014年から釜沼北集落で「鴨川里山トラスト」活動をスタート。そのきっかけは、先述の林さんが、里山と都市を結ぶ取り組みの一環として、同社に手紙を送ったことでした。その後、すぐに小さな地球の取り組みや同地域の視察が行われ、良品計画としてのプロジェクトが始動していきます。

良品計画の執行役員ソーシャルグッド事業部・千葉事業部管掌の河村 玲さんは次のように語ります。「当社では現在、“第二創業”を掲げ、生活に欠かせない商品を手に取りやすい価格で提供することや、店舗に地域のコミュニティセンターの役割を持たせて地域との関係を築いていくことに力を入れています。そのハブとなるのが地域密着型の店舗です。里のMUJI みんなみの里のオープンは2018年ですが、2016年から同市内の大山地区で生産された米を用いた日本酒の販売を始めるなど、地元と都市を無印良品を通じてつなげる取り組みを続けてきました。2017年には鴨川市と『地域活性化に関する協定』を締結し、そこからこの店舗開発がスタートしています」

「里のMUJI みんなみの里」は、もともと1999年3月に開業した地域の総合交流ターミナルで、2018年に無印良品がリニューアルを行い、新たな店舗としてオープンしました。生活を支える無印良品の商品販売の他、地域の果物や生花といった農産物、房総のお土産品や工芸品などが並び、地元の食材を使ったレストラン「Café&Meal MUJI」も設けられています。

「無印良品としては、地域の皆さんに日常的に使ってもらい、買ってもらうことから地域への土着化が進んでいきます。そのため、他の地域と同じような商品の売り方をするのではなく、この地域のニーズを汲み取り、ある意味で“個店経営”のような形で運営をしていく必要があります。一方で、この店舗自体の売上は、千葉の中で比べるとあまり大きなものではありません。そこで、このみんなみの里の店舗に行きたいと思ってもらえるような店づくりやプログラムを、地域と協力しながら考えていくことも大切です。例えば、小さな地球と協働して田植えなどのアグリ体験を実施したり、都市部の無印良品のファンが休日に出かける先として選んでもらえるような施設環境をつくっていくことも考えています」と河村さん。里山と都市それぞれに目を向けながら、人の生活に寄り添える小売店舗としての力を、新しい地域のコミュニティづくりや活性化につなげていく試みが続けられています。

耕作放棄地を活用した子どもたちが遊べる公園「Soil to Soul FARMPARK」

「里のMUJI みんなみの里」に隣接する場所に、2024年につくられた「Soil to Soul FARMPARK」は、「農業を通じて、自然を通じて、子どもたちの心を育てる場所づくりを」を掲げる施設です。長らく耕作放棄地となっていた土地に手を入れ、大型の遊具を中心に、エディブルフラワーやハーブが植えられた畑が広がっています。ここでは、150種以上の果樹、草花が育てられ、ポニーやヤギ、にわとりといった動物たちと触れ合うこともできます。

誰でもいつでも農作業や動物たちの世話に参加できる他、定期的に収穫・加工・料理に関するイベントも開催されています。同施設を運営する、「苗目」の代表・井上 隆太朗さんは「子どもが遊びのなかで、野菜や生き物と触れ合い、農作物を育てることについて知ることができる場をつくりたいという思いからスタートしました。生きるために欠かせない食べ物をつくること、そしてその土地が放棄されている現状に、大人も一緒になって気づいてもらいたいという思いもあります。この場所での体験を通して、環境や食への関心を持ってもらい、誰かと一緒になって収穫することや食べることの喜びを感じてほしいです」と話してくれました。

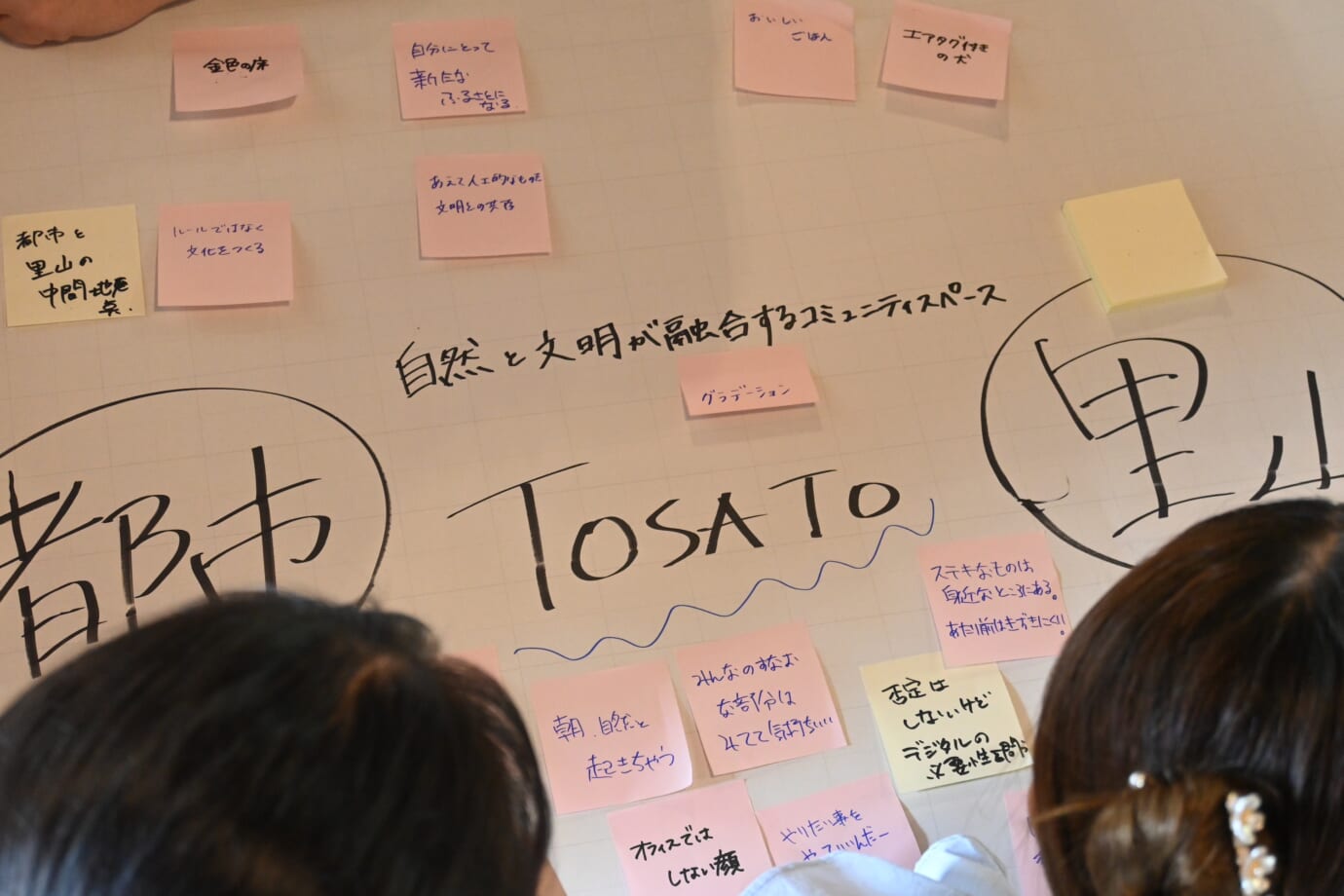

視察を通して発見した里山の魅力を切り取り、その関係性について考えるワークショップ

ツアー2日目の午前には、初日に巡った里山での体験などを通して、今回のテーマである里山と都市の再構築、循環に焦点を当て、そこでの発見や新しく生まれたアイデアを形にしていくワークショップを実施。里山視察の中で、ステキだと思ったものをメモ、写真撮影していき、その後グループに分かれて、それらの関係性を考えながら、複眼的な視点から里山と年における課題や発展的な提案を可視化していきました。

>レポート後編“都市の視点”はこちらからご覧いただけます。