2025.02.28

100%リサイクルで生まれた石膏ボード、水平リサイクル実現のための課題とこれから

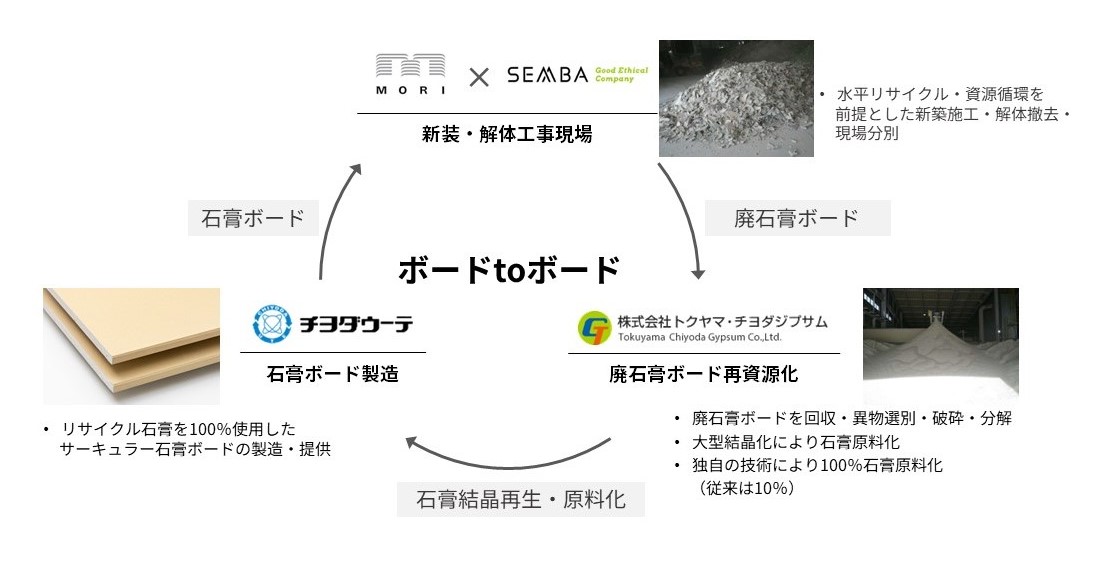

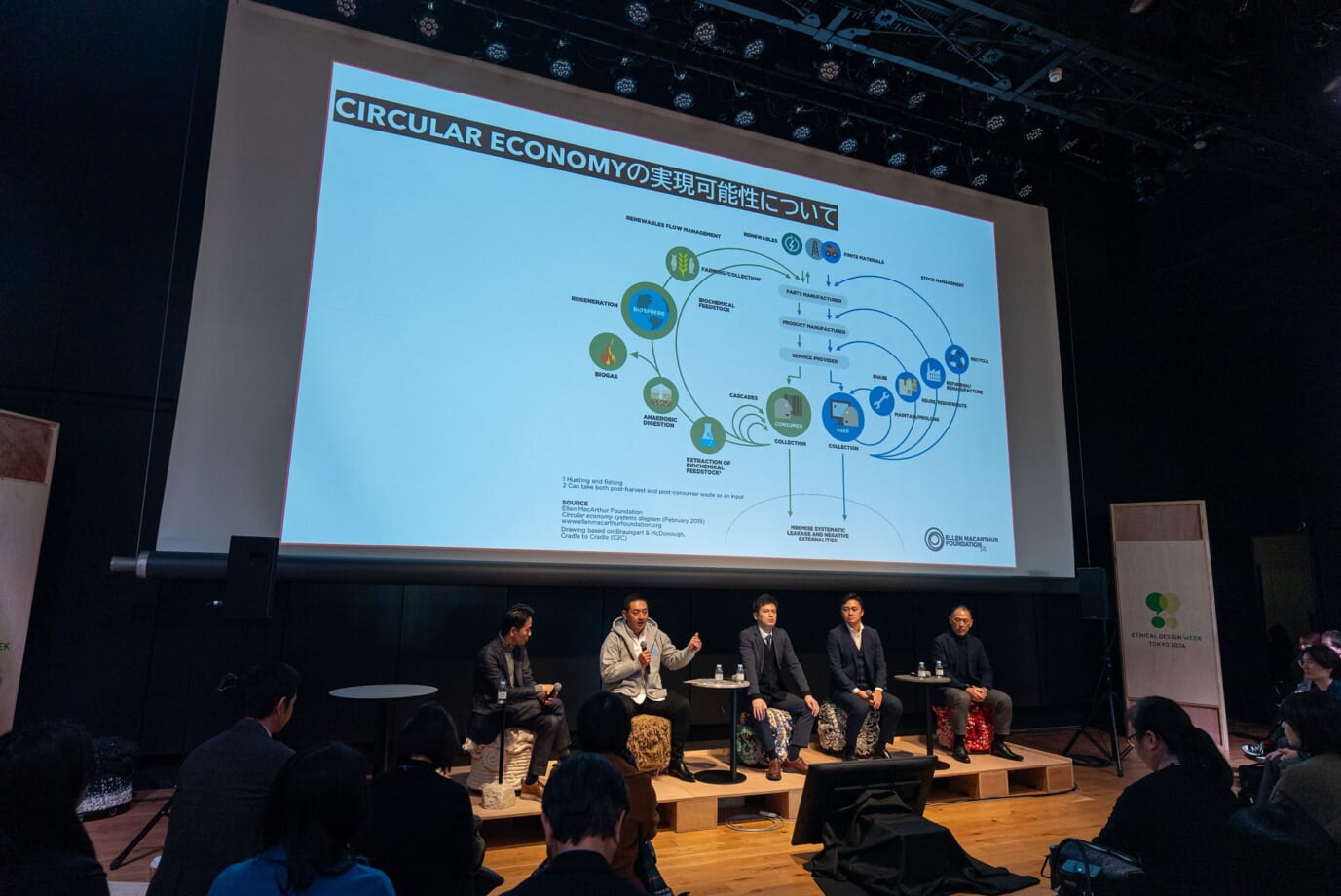

未来にやさしい空間づくりを行う当社では、昨年より森ビル株式会社、チヨダウーテ株式会社及び、株式会社トクヤマ・チヨダジプサムと協業し、建築物の壁や天井の内装材などで使用される石膏ボードの100%水平リサイクル「ボードtoボード」の共同実証実験を麻布台ヒルズで実施しています。 今回は昨年12月に開催したエシカルデザインウィークのカンファレンス#4「資源循環―サーキュラーエコノミーのリアルと未来―」から、「ボードtoボード」の根幹である廃石膏ボードの再資源化を世界で初めて実現したチヨダウーテ株式会社 の常務取締役 平田一久氏のお話を一部紹介させていただきます。

未来にやさしい空間づくりを行う当社では、昨年より森ビル株式会社、チヨダウーテ株式会社及び、株式会社トクヤマ・チヨダジプサムと協業し、建築物の壁や天井の内装材などで使用される石膏ボードの100%水平リサイクル「ボードtoボード」の共同実証実験を麻布台ヒルズで実施しています。 今回は昨年12月に開催したエシカルデザインウィークのカンファレンス#4「資源循環―サーキュラーエコノミーのリアルと未来―」から、「ボードtoボード」の根幹である廃石膏ボードの再資源化を世界で初めて実現したチヨダウーテ株式会社 の常務取締役 平田一久氏のお話を一部紹介させていただきます。

平田 一久 氏

チヨダウーテ株式会社

常務取締役 営業本部 副本部長

2014年チヨダウーテ株式会社入社、2016年執行役員東京支社長兼マーケティング室長、

2019年常務執行役員東部事業部長を経て、2022年より現職。

空間づくりに欠かせない建材

私たちは、石膏ボードという内装の建築資材を製造しています。今回は石膏ボードの「ボードtoボード」という資源循環の取り組みについてご説明します。チヨダウーテは1948年に創業し、今年で創業76年目を迎えます。三重県で創業をし、現在では北は北海道、南は下関まで全国で5つの工場を構え、全国のお客様に対して石膏ボードの販売を行っています。

私たちが製造する石膏ボードには、防火性、遮音性、寸法安定性、施工性、入手の容易性などの特徴があります。現在、日本国内においては年間約4億3000万㎡の石膏ボードが出荷され、いろいろな建物に使われています。世界で最も石膏ボードを使っている国はアメリカで、2番目が中国、3番目が日本です。内装材の重量比率においても石膏ボードが占める割合は高く、建築現場においてなくてはならない建材です。

日本では、戦後から急速に普及してきた建材で、現在では壁紙の下地の約90%が石膏ボードです。乾式工法(水を使わずに取り付ける工法)のため、施工の納期も非常に短期で仕上がることから、住宅のみならず、オフィスなどでも内装下地材として幅広く使われています。

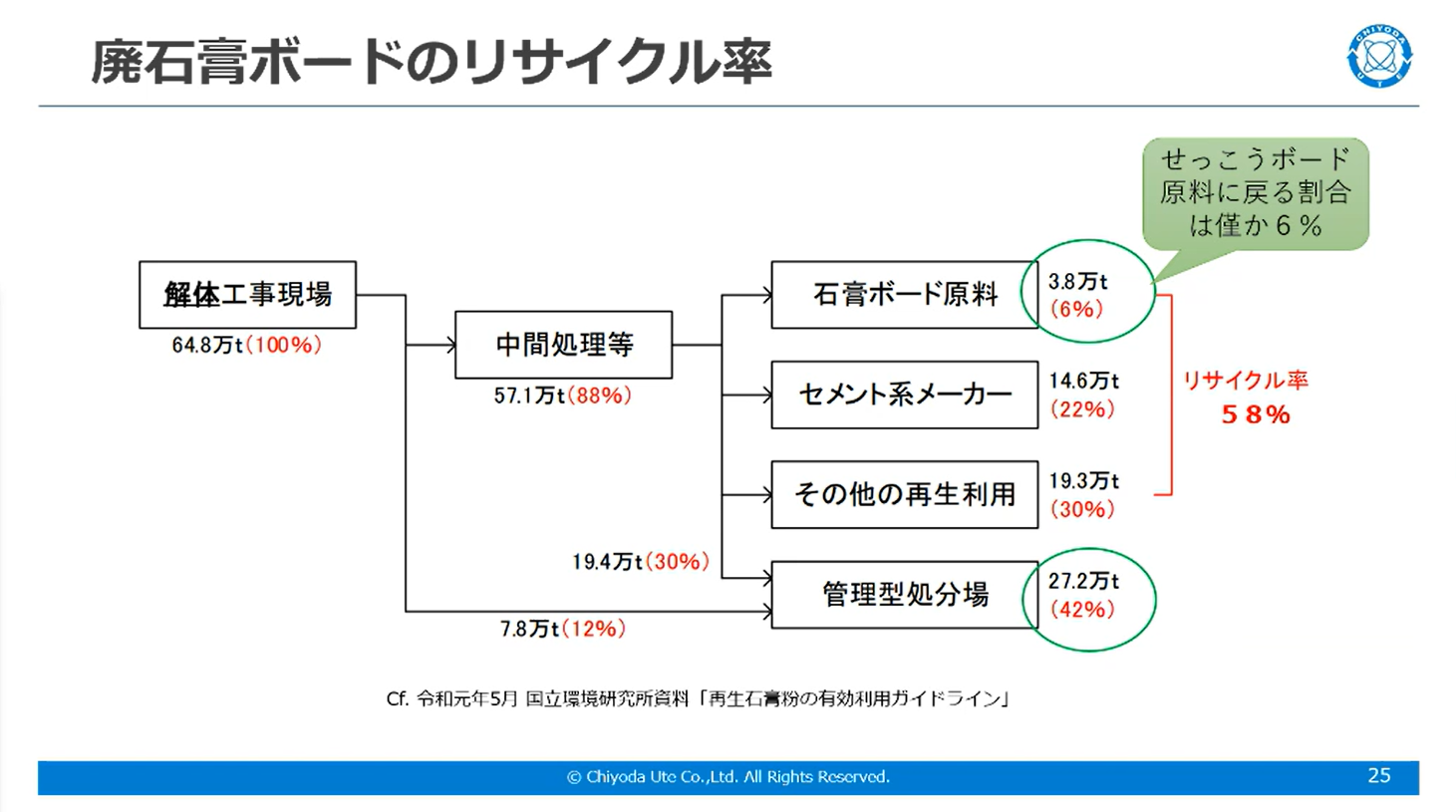

リサイクル率はわずか6%、多くは埋め立て処分に

石膏ボードのリサイクルには課題があり、令和元年時点で解体工事現場から出る廃石膏ボードが、石膏ボードの原料に戻る割合はわずか6%にとどまっているというのが実態です。リサイクル率の低さにはいろいろな問題があります。

石膏ボードは、利用期間がほぼ建物の寿命とイコールです。大規模な間取りを変えるようなリフォームがなければ、建物が作られてから解体されるまでずっと使われるので、今製造されているものが排出されるのは数十年後になります。石膏自体は、経年劣化をあまりしないため、解体・排出の段階で綺麗に分別をすればリサイクルは容易ですが、分別が追いついていないなどのさまざまな理由から、原料に戻る割合は6%にとどまっています。それ以外の廃石膏ボードは、約42%が管理型処分場、すなわち埋め立て処分に回っているのが実態です。

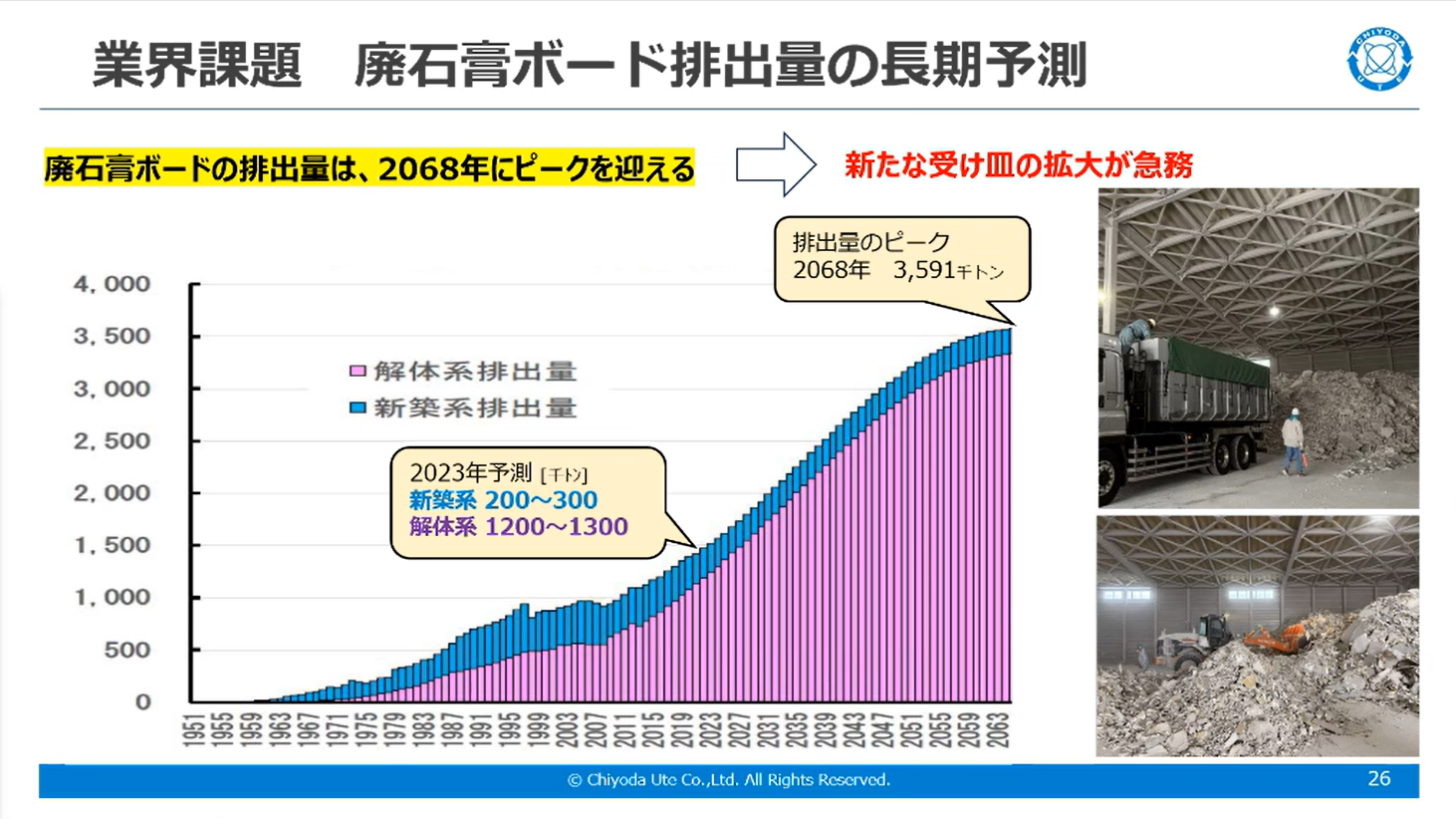

業界が抱える課題としては、廃石膏ボードの排出量予測が2068年、今から約40年後にピークを迎えることです。現在、国内で発生している解体現場、そして新築現場で排出される廃石膏ボードは、年間でだいたい約150万トン。これが40年後になると、戦後急速に普及した石膏ボードが使われた建物が寿命を迎えていくのに伴い、排出量は増加し、今の倍以上の廃石膏ボードの排出が予測されています。国内の管理型産業廃棄物最終処分場にも容量に限界があるので、新たな受け皿が、求められています。

パートナー企業との試行錯誤で実現した世界初のリサイクル石膏ボード

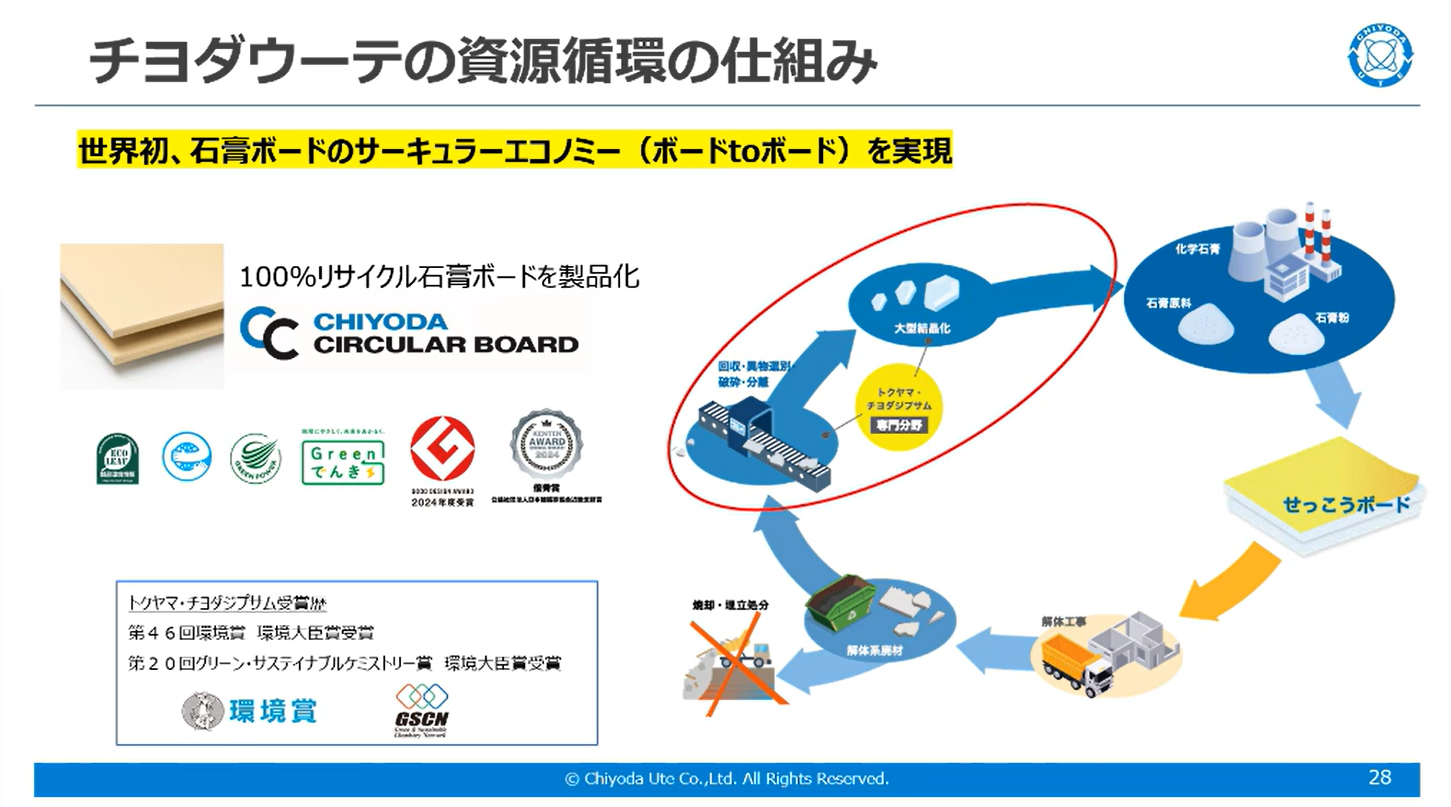

私たちは「完全リサイクル可能な世界で最も環境に優しい石膏ボードと建築ソリューションを提供します。」というビジョンを掲げています。具体的な取り組みは、廃石膏ボードの100%リサイクル、完全リサイクル製品の実現、そしてCO2排出量の削減、です。

そして実際に形になったものの一つが、“チヨダサーキュラーせっこうボード”です。2013年に㈱トクヤマ様と、㈱トクヤマ・チヨダジプサムという廃石膏をリサイクルする会社を立ち上げました。それから約10年、石膏ボード原料のリサイクル配合を高め、それが製品にどのような影響を与えるかを検証し、作り込みを行いました。その結果、2023年に100%リサイクル石膏でできた“チヨダサーキュラーせっこうボード”を世界で初めて製品化することができました。

現在、5つの工場のうち、北海道、関東、中部圏において、ボードtoボードの取り組みが可能です。今後は全工場にこのリサイクルのプラントを配備し、より多くの廃石膏ボードを原料に戻すことで、このサーキュラーエコノミーモデルを広めていきます。

2024年には、社会実装の取り組みとして、森ビル様や船場様といったパートナーと一緒に石膏ボードの水平リサイクルにおける実証実験をスタートしました。少しずつこの輪を広げていきながら、世の中に石膏ボードのサーキュラーエコノミーの価値を広げていきたいと考えております。

法改正とパートナーとの出会いによりサーキュラーエコノミーへの転換が加速

サーキュラーエコノミー型の事業転換に向けた取り組みには、2つの転換点がありました。一つは、法規制が変わり、石膏ボードは管理型処分場での処分が義務付けられたことで、将来的にこの管理型処分場がいっぱいとなり、新たな受け皿を考えなくてはならなくなることです。そして、そのタイミングでたまたま運良く、廃石膏ボードをリサイクルする技術を持たれているトクヤマ様というパートナーと巡り会えたことがもう一つの転換点です。この出来事が2013年にあり、そこから転換を加速させることができました。

立ち上げ当初の課題の一つは、品質面です。原料が異なるリサイクル原料を使用するので配合比率が難しく、なかなか安定した品質を担保できませんでした。もう一つは、原料としてのインプット量です。廃石膏ボードは、どうしても解体現場の時期や有無によって排出量が左右されてしまうため、まずは認知を広げ、安定した処理量を確保するというところが、立ち上げ当初の課題でした。

社会実装へのカギは理解深耕と信頼関係

これから解体される建物のリサイクル率を上げていくために、特に解体業者様や中間処理業者様を巻き込みながら、リサイクルの価値を伝える。しっかり分別されたものが排出されれば高い品質でリサイクルができることを理解してもらい、信頼関係を醸成することが必要だと思います。また、これから建てられる建物については、デベロッパー様や空間をつくる企業の皆様と協業しながら、リサイクルを前提としたものづくりを進めていくことです。建物だけでなく、そこで利用される建材も、リサイクルを前提としたモノづくりに変えていくことで、数十年後に解体で排出される石膏ボードのリサイクル比率は、もっと高めていけると考えております。

本カンファレンスでは、今回ご紹介した廃石膏ボードの100%リサイクルを実現したチヨダウーテ(株)の他、飛沫防止パネルの回収・再資源化を推進する緑川化成工業(株)、カーペットや漁網などの廃棄物のリサイクルを行う(株)リファインバースグループ、持続可能な社会の実現に向け循環型の都市開発に取り組む森ビル(株)、ゼロエミッション型イベントの実現を目指す(株)博展など、さまざまな立場で、先進的に循環型の事業モデルの実現を目指す企業の皆様にご登壇いただきました。

カンファレンスのアーカイブ動画は下記よりご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

>アーカイブ動画視聴はこちら

>イベントレポートページはこちら

廃石膏ボードの水平リサイクル実現においては、資源循環を前提とした解体撤去や現場分別、再資源化リサイクル施設との連携・運搬など、複数の条件を満たす必要があり、各事業者によるシームレスな連携が欠かせません。船場は、サーキュラー石膏ボードの活用、資源循環を前提とした施工及び解体作業、現場での分別を徹底し、資源循環型社会の構築を推進していきます。

>施工・解体現場での混合廃棄物の削減に向けた取り組みの詳細はこちら

>廃ボードの水平リサイクル共同実証実験の詳細はこちら